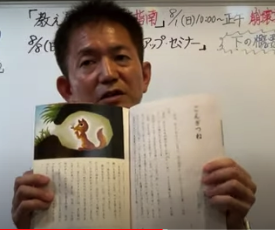

「ごんぎつね」をたった「4時間」で授業! 昭和な授業よ〜サ・ヨ・ウ・ナ・ラ〜

昭和な授業

研究授業の定番教材「ごんぎつね」。

ひたすら登場人物の気持ちを想像させる指導計画が大部分を占める。

指導書や教科書の「学習の手引き」がそのように作られている。

そのため、多くの先生方や指導主事は、そうしないといけない!と洗脳されてしまうのだろう。

しかし、読むたび読むたび、12時間もかけて「想像させる」必要があるのか。

想像することは、1,2、3年生まで、嫌と言うほどやったのではないか?

いつまで想像させれば気が済むのか?

答えを確定する技術を身に付けさせる

「気持ちが書かれている言葉や文を抜き書きしなさい」

こう問われれば、答えを確定しようと脳みそがフル回転し始める。

ところが研究授業で行われるのは、ひたすらに「想像する」ことばかり。

「想像する」のは自由だ。

それが正しいのかどうか?答えを確定することは不可能だ。

とりわけ、アスペルガー症候群の子は、相手の気持ちを「想像する」ことが苦手だ。

想像を強いることの苦痛をなぜ「想像する」ことができないのか?

4時間で新しい授業を「創造する」

「兵十の考え方がガラッと変わったのはどこか?」

「変わる前はどんな兵十か。漢字2文字で」

「変わった後は?漢字2文字で」

「この物語は何が言いたいのか」

こうした発問でこの部分を授業しないと「ごんぎつね」を読んだことにはならない、と伴氏は言う。

指導書では12時間扱いの指導も、伴氏の発問群なら4時間程度でさらっと終わらせることが可能だ。

古い昭和の授業よさようなら!

令和にあった新しい授業を「創造する」ことが大事だ。

あっさり、さっぱり進める授業はこちら

最新版【授業の百科事典】リンク集データの入手は【ヨッシー’s STORE】へ

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません