「数字漢字変換問題」の指導 数字の上に位取りを書かせると”イイ〜んです!”

「数字→漢字」変換問題は、かなり難しい

「数字→漢字」変換問題とは、次のような問題のことを指す。

「次の数字を読みましょう。2345」

4つの数字「2345」を「にい さん しい ご」と読めればいいのではない。

「2345=にい さん しい ご→にせん さんびゃく よんじゅう ご→二千 三百 四十 五」と漢字表記に変換する、という問題なのだ。

ちなみに「2345」のように、全ての位に数字が入っていると、正しく漢字に変換することができる子が多いのだが、「2045」のように途中の位に「0」が入ると「二0四五」「二0四十五」「二千45」のような、おかしな書き方をする子が何人も出てくる。

これをどのようにして指導すれば減らすことができるのか?

数字の上に「一十百千」位取りを書かせる。

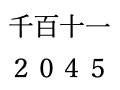

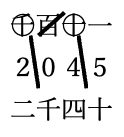

板書1 2054

指示1 ノートに写す。写したら「書けました!」(書けました!)

指示2 まねします。「一十百千」(いち、じゅう、ひゃく、せん。)

※( )内は、復唱させる。

指示3

5の上「一」(5の上いち) 書く(かく)

4(し) 「十」(じゅう)

0(ゼロ) 「百」(ひゃく)

2(に)「千」(せん)

下図のようになっていればOK。机間巡視または隣同士で確認させる。

指示の言葉は極力短く。短ければ短い方がいい。聴覚入力が苦手=聴覚情報記憶メモリーの容量が少ないと考えるなら、一の位で発した「書く」という言葉も、十の位では省略する方が言い。言葉が短ければ、言葉を変えることなく、繰り返し復唱させるのも容易だ。板書した事はノートに書かせる。アルゴリズムを定着させるためだ。

板書は「中央」に「大きく」な文字で!

ちなみに「2054」は、黒板の「中央」に「大きく」書く。

黒板の端っこから、こじんまりと、小さな数字(文字)を書く教師が9割を超える。だが、

「大事な事は、真ん中に大書する。」

え?なんで?そんなに大きく書いたら、他のことを書く所がなくなるのでは?

心配無用。書くところがなくなったのなら、消せばいい。黒板は「消して書ける」から、超絶便利なのだ。ところが一部の強権的「構造的黒板」信者(※管理職や指導主事に多い)が言うのだ。

「授業が終わった時、一時間の流れが一目で分かるようになっているのが良い板書だ。」

そんな事を気にしているから、黒板の端の方からに小さい字でちまちまと書いていく事になる。

「視力の弱い子」の事を考えているのか!

端の方に小さい文字で書くと、何が書かれているのかはっきりと見えない。ノートに写すのにも時間がかかる。

次第に授業のスピードについて行けなくなる。

誰が責任取るのか?

授業上手は、黒板というセンターステージに、見やすい大きさの文字を書く。

出番が終われば袖にさっと消えて暗転。スポットライトが当たると、再びセンターに登場する。

当然のことだが、ノートに書かせたい内容ならば、ノートに全員書いたのを確認してから消す。

4月当初からこうしていくと、「あの先生は、書いたら消すんだな。」と子どもたちは学習し、「ノートに写す」と分かったら、黙っていても写すようになる。

今は一人一台端末が行き渡っているので、教師が板書を撮影し、書くのが遅い子には、それを見せて写させることもできる。

こうしたことは、ほとんど大学では教わらないし、教えてもらえない。

だが、知っているだけで、すぐに授業を変えることができる。試したら分かる。

誰もが知っておくべき技術だ。

位(くらい)を移す

指示4

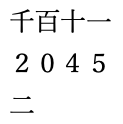

「千の位。2。」(千の位。2)

「数字は漢字」(数字は漢字)

「2は二」(2は二)

指示3は、千の位の「2」の下に「数字は漢字」と復唱させたあとに、「2」を漢字「二」と書き換えさせる手順だ。当然、ノートに写させる。

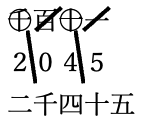

指示5 「千に丸」(千にまる)

板書2 千の位の「千」を丸で囲む。ノートも同様に丸で囲ませる。

指示6 「移す」(移す)

丸囲みした漢数字「千」を、漢数字「二」の横に「移動」し「写す」という意味もある。

下の図では、移動させる所まで線を引いたが、これはなくても良いかもしれない。

子どもの実態に合わせ、「千・丸・写す」のようなチャンツ風の補助指示を加えて唱えさせる工夫をしてみるのもいいかもしれない。

位取りに「丸囲み」させるのは、数字の上に書かせた位取りを表す漢字「千」の書き移し忘れを防ぐために行っている。こうすることにより、一連の作業手順(アルゴリズム)が終わると、数字の上に書かれた位を示す漢数字「一十百千」に、◯←丸囲みや/←斜線が付いている状態になる。つまり位取り漢数字を見れば「位取り漢数字」の付け忘れがないか確認できるというわけだ。

指示7

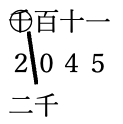

「百の位」(百の位)

「0は書かない」(0は書かない)

「百。消す」(百。消す)

板書3 百の位の漢数字「百」を斜線で消す。

ノートも同様にさせ、机間巡視して確認する。隣同士でチェックさせ、消していたら起立させ、全員が起立したのを確認したら座らせる、というやり方もある。

「指示を出したら確認・評価する」

「全員の原則」が重要な留意点だ。

指示8

「十の位」(十の位)

「4は四」(よんはよん)

「十。◯」(じゅう。まる)

「移す」(うつす)

板書4 「二千」の横に「四」と書く。十の位の「十」に丸囲みし、「四」の横に「十」と書き加える。

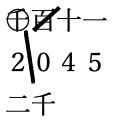

指示9

「一の位」(一の位)

「5は五」(5は五)

「一は書かない」(一は書かない)

「消す」(けす)

板書5 「十」の横に「五」を書き、最後に一の位の「一」を斜線。

復唱と確認が大事

一連のアルゴリズムで、テンポ良く復唱と書き込み作業をさせていく。一回では身に付かない。特に学力低位の子はそうだ。そこで、この後、何かの問題を解き、4けたの数字を書いたとしよう。当然、時間差が生じるので、

「早く終わったら、数字を漢字に直して、教科書の空いてる所に書いておきなさい」

と指示し、数字漢字変換に繰り返し取り組ませる。書き終えた子は、黒板に出てきて漢字で答えを書かせるように言っておくのだ。

このようにして「すきま時間」に「数字漢字変換問題」に取り組ませていると、学力低位の子も、それを見て少しずつできるようになっていく。

「やるかやらないか?」「微差が大差を生む」「やるなら、今でしょ」(^_^)

道徳の定石化「七つのほし」(東書2年)はこちらから。

道徳授業の定石化「①登場人物の確定」「②変換点の検討」「③今と未来の選択」についてはこちらから。

最新版【授業の百科事典】リンク集データの入手は【ヨッシー’s STORE】へ

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません