一日も早く「成績付け」を終わらせてしまいたい。そのために何をしておけばいい?

前年度の成績を転記する

①前年度分の「成績一覧データ」を成績処理ソフトに転記する。

今は昔のように「書庫」から探し出さなくても、手元のPCで前年度の成績データにアクセスできるようになっているかもしれない。初任者ならそうした事情に疎いだろうから、遠慮なく「去年までの成績を見たいんですけど、どうしたらいいですか?」と先輩に尋ねよう。

前年度の成績が確認できたら、それを「あゆみ」などといった名称で紙ベースにして出力する成績処理ソフトに転記する。ここまでの作業は5月の連休頃にやっておくとさらによい。前・後期の2期制ならば、どんなに遅くても夏休み終わりまでにやっておきたい。

すぐにできそうに思うかも知れないが、案外時間がかかる。前年度が3クラス編成だったなら、3クラス分のデータから本年度のクラス名簿に転記する作業をしなければいけないからだ。

ここまでが第1段階。

成績を「処理」する

成績を「処理」するとは、「AとC」に着色することである。

成績処理ソフトに「A」と「C」に着色をする機能があれば一瞬でできる。

もしなければ、

→エクセルに成績データをコピーして貼り付け。

→データ範囲を選択

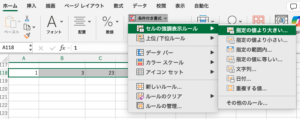

→「ホーム」タブの「スタイル」グループにある「条件付き書式」をクリック

→「セルの強調表示ルール」から、「指定の値より大きい」、「指定の値に等しい」、「指定の値の間」などの適用条件を選択。

「AとC」に着色できたら、紙ベースで出力しておく。

3観点ともオールBのデータを作る

ここまで準備を終えたら、本年度成績を入力する。

自治体でどんな成績処理ソフトを使っているのかにも依るが、エクセル上で入力したデータを成績処理ソフトに読み込み、紙ベースで出力することができるなら、成績処理の作業効率が圧倒的に速い。ヨッシーの自治体では、エクセルで処理したものをcsvファイルにして読み込めるようになっている。

まず、3観点とも全員「オールB」のデータをエクセルで作成。

つぎに、本年度のデータをオールBとなっているデータの上から打ち込む。つまり「A」と「C」を「B」に上書きするわけだ。成績が伸びた子が多ければ「A」で上書きする作業は楽しい。逆に「C」と付けざるを得ない子は、納得のいく支援をし、保護者にも説明できるかどうか考えてから上書きする。

一通り作業をしたら、「A」と「C」に色分けして紙ベースで出力した「前年度データ」と見比べて調整する。実際は「BBB」であったとしても「ABB」「AAB」くらいに留めておく。まちがっても「AAA」から「BBB」にしないことだ。

AとCは「感覚」で付ける

当然のことだが、日々、様々な成績データ(テスト結果、写真・ノート等の提出記録)は記録してあることが前提だ。世の中には、「宿題提出記録」まで成績に加味する方もいるが、それは止めた方がいい。学校での学習記録に基づいて成績を出すのが筋。

A…特に優れている。

C…努力を要する

この二つは、日々授業をしていれば肌感覚としてわかる。わからなければ教師に向いていない。「C」が付く子は「支援が必要」な子だ。5月くらいまでではっきりする。あとは9月まで教師がその子に対してどれだけ支援をし、「B」の子たちと比べて、「はっきりとした違いがないレベルまで引き上げたか?」という肌感覚で判定すれば、大筋合っている。自信がない時はその時「記録」をチェックすればいい。

「A」も同じだ。「特に優れている」のだから、「B」の子と比べれば明らかに突き抜けている部分が記憶に残る。簡単に言えば「話を聞いて、即行動できる」「一を聞いて十を知る」子だ。ペーパーテストもほぼ「満点」。テストの点数をエクセルに打ち込み、「100」点だけ着色してやれば一目瞭然。

国語、算数はペーパーテストの成績を見て、提出物や日々の発言、学習活動への取り組み方を思い起こせば3観点はすぐに付く。

社会科、理科、技能教科は「ペーパーテスト」以外の部分(作品、記録提出)で評価する部分が多い。数値化できる部分が少なければ少ない教科であればこそ、肌感覚でAかCかを判断する必要があると言えよう。

初任者なら迷うことが多いだろうが、基本は「B」。迷ったら「B」。授業の様子を半年間見て、学習への取り組み方が圧倒的に積極的で突き抜けていたら「A」。全然やる気が感じられず、支援してもなかなか自力で取り組み、提出物等でも結果を出せないなら「C」。

Aは多ければ多いほどいい。ただし証拠(データ)付きで。

Cは少なければ少ないほどいい。本人がCを付けても納得できるだけの支援をした上で。

何より大事なのは「C」を付けざるを得ない子へどれだけ支援してきたか?という事を教師が振り返ること。ABCの増減は、「教師の指導・支援技術」に対する子どもたちからの評価と謙虚に捉えられるかどうかだ。教師が学ばなければ、子どもたちも学ばないし、伸びるわけがない。

最終調整に時間をかける

令和の時代、どこからクレームが入るか分からない。対応する時間が惜しい。成績に関してクレームを付けてくるとなればなおさら。

「うちの子、なぜこんなに下がっているんですか。」と言われて初めて前年度の成績を見ると3観点とも「オールA」。それが「オールB」になっていれば、お伺いをしたくなるのも当然だろう。問われてからそれなりの準備を、時間をかけて説明して納得してもらうことができたとしても、そのために時間を割くのは、教師も親も大変。事前に分かってさえいれば、そうした事態を事前に避ける知恵が浮かぶはず。

そのためには、何事も「前倒し」で「効率的」に仕事を進めていく。そしてこれらは「技術」を知っていれば圧倒的に短時間で済ませる事ができる。初任者ならば、「初任から3年間」の間にどれだけ「技術」を知るために「時間とお金」を投資したかどうかで決まってくる。(詳しくはまた別の所で。)

「宿題」が育休復帰したばかりの教員を苦しめている!はこちらから。

最新版【授業の百科事典】リンク集データの入手は【ヨッシー’s STORE】へ

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません