道徳授業の定石化「いま、ぼくにできること」(2年東書)定石パターンで授業を組み立てる

あらすじ

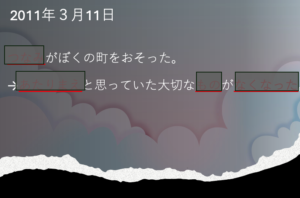

2011年3月11日、町を大きな地震と津波が襲った。いろいろな物が一瞬でなくなった。水、食べ物、電気、家。当たり前だと思っていたものが、一瞬でなくなってしまった。がれきを片付けてくれた人。水を運んでくれた人。地震の時に一緒に泊まってくれた先生や友達。その時から僕の心の中は、「ありがとう」の気持ちであふれそうなくらい一杯になった。2週間ほどしてから修了式があった日。先生が「春休みの宿題は、一日に一回以上『ありがとう』と言われることです」と言った。(ぼくに何かできることはないだろうか)と考えて、避難生活を送る人のお手伝いをすることに決めた。

定石①「登場人物」「セリフ」「したこと」の確定

読み聞かせ後、「登場人物」確認。

ぼくが「したこと」を確認する。パワーポイントでテンポ良く進めるのもよい。キーワードにマスキングする際は、かくれている文字が薄く見えるように加工しておくと、スムーズに答えが返ってくる。

なぜそうするのか?道徳で扱う教材は初めて聞く話がほとんどだ。道徳では、国語のように時間をかけて何度も音読をし、内容読解する時間はない。とはいえ、子どもの学力差を考えるなら、話の内容を取り違えたり、勘違いの多い子も必ず存在する。そうした子たちのために行っていると考えればいい。あらすじを読み聞かせの前に伝えてから行うのも同じ理由だ。

「登場人物」「セリフ」「人物評価」の確定

読み聞かせをしながら「登場人物」をマーカーで囲み、「セリフ」に番号を付けさせる。

次に発問①〜③で「人物評価」をする。

①「誰がいい人ですか?」

②「誰が一番だめ」

③「誰に問題がありますか?」

発問1 誰がいい人ですか?

①がれきを片付けてくれた人②水を運んでくれた人③先生④ともだちなどが挙がる。

「いい」理由を言わせると、「仕事で頼まれてやっているのではなく、自発的に行っている」という事に集約できる。

発問2 誰が一番だめですか。

この話で①〜④以外の人と言えば「ぼく」と「ひなんせいかつをおくる人」しかいない。

「ぼく」は避難所でお手伝いをしているのだから、「いい人」にあげる子もいる。それはそれでいいだろう。ただし、避難所で「お手伝い」をするまでは何もしていない。同じような小学生はたくさんいたはずだ。

「ひなんせいかつをおくる人」の中で、お年寄りや病気の人は何もできないのはやむを得ないとしても、がれきを片付けたり、水を運んでくれたりしていた人はいたはずなので、そうした人は「いい人」だ。

となれば、本文には書いてないけれども、「避難所で、何かできるのに何もしていない人」が「一番だめ」ということになる。

変換点の検討

発問3 ぼくはどこから変わったのですか。

先生から「ありがとう」の宿題が出されてから。

発問4 変わる前のぼくはどういう子でしたか。

ありがとうの気もちでいっぱいの子。(ぼくに何かできることはないだろうか)と考え、避難生活を送る人のお手伝いをすることに決めた子。

発問5 変わった後はどうですか。

お手伝いをし、いつの間にかみんなによろこばれるのが楽しくなった。

「自分」に返す

発問6 「お手伝い」をする時の自分は、どちらに近いですか。

発問7 これからの自分は、どうなりたいですか。

発問8 お手伝いをする時に、似たような体験はなかったか。

まとめ

「お手伝い」に関する教師の体験談がいいのでは?誰でも「お手伝い」にまつわる話は、何かしらあるのではないか?嫌々やっていたけど、だんだん楽しくなって、今でもお手伝いは楽しい、といった事を付け加えればいい。

最後に教科書の空いたスペースに授業の感想を書かせ、教科書を使った痕跡を残す。

モデリング・ナンバリング・ネーミング」誰でもできる討論授業2はこちらから

道徳授業の定石化 教材研究で悩まない!誰でもできる鉄板道徳授業についてはこちら

最新版【授業の百科事典】リンク集データの入手は【ヨッシー’s STORE】へ

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません