学んだ事を追試、追試、追試。「授業通信」にまとめて発行する方法も追試してみよう。

通信発行の下準備

この動画にもあるが、とにかく「足並みを揃える」事を良しとする教師がいる。「給料も揃えろ」と言いたくなるのも仕方ない。そうした人への対応はひとまず置いといて、「追試報告」がメインの授業通信を発行するコツは、「発問、指示を先に書いておく」ことだ。

この授業通信は、左側に発問、指示を書き込み、右半分は道徳の指導書に書いてある発問を貼り付けてある。

通信の書き出しというのは案外悩むものだが、

①教師通読。2登場人物を確認。わたし、さきちゃん、先生、おかあさん。テンポよく指名して答えてもらう。③「私が変わったところはどこですか?指で押さえて。」今まで何度もこうした指示でやってきているので、すぐに押さえられる。

子供達とのやりとりや教師の考えを入れながら書いていくと、30分かからないで1枚書き上がる。保護者も見ることになるので、著作権は気になるので、ワードの「ぼかし機能」を使って教科書を貼り付けてある。

ヨッシーが発行したものも多少は参考になるかもしれないので、よかったら「ヨッシー’s STORE」で有償配布中ですのでご覧下さい。

まるごと追試から修正追試へステップアップ

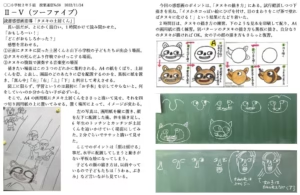

次の通信はヨッシーが酒井式描画法を土台に行った実践だ(ヨッシー’s STORE」参照)

追試は、参考にした実践に示された発問、指示を変えずにそのままでやる「まるごと追試」が基本だが、読書感想画の実践だと、酒井式描画法などを土台に自分なりの工夫や修正を加えていくことになる。これができるようになってくるとまた面白い。お手本となるオリジナル実践があるからこそできる。「モデリング理論」が子供だけではなく教師修行にもそのまま当てはまるということだ。

モデリング(先行実践)=「追試」

ナンバリング(発問・指示)=「授業通信発行」(※追試報告レポート)

ネーミング(修正発問・修正指示)=「修正追試」

伴氏の「モデリング・ナンバリング・ネーミング理論」に当てはめるとすれば、こんな感じで授業力が身についていくのかもしれない。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません